緊急事態宣言解除を前に、心豊かに梅見はいかが? [日々雑感]

百花に先駆けて咲く、

薫り高い梅。

薫り高い梅。

寒さの中にも、陽射しのぬくもりを感じられる2月末。 スマホ片手に取材を兼ねて、近所へ梅見としゃれこんでみました。

こまちさん、木にいきなり梅干しがなるわけじゃありません。

そばにいる鳩さんに、

笑われちゃうぞ。

笑われちゃうぞ。

桜とはまた違った

梅の魅力に開眼

梅の魅力に開眼

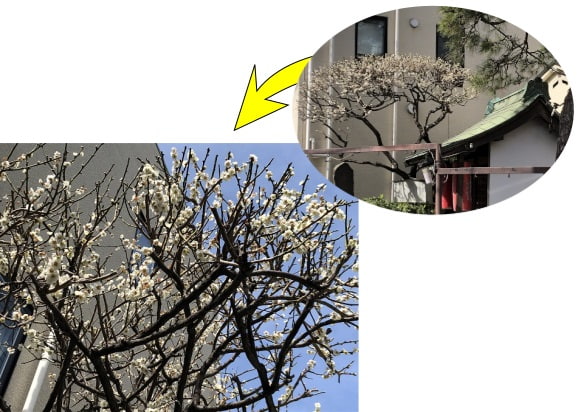

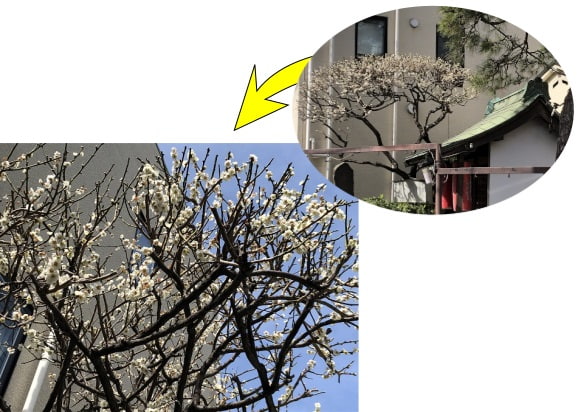

先日用足しに出た道中、目に留まった1本の梅。小ぶりな木ですが、花のつき方がなかなか絵になりそう。

立ち止まって、

スマホカメラでパチリ。

スマホカメラでパチリ。

曇り空をバックに、ちょっと墨絵っぽい1枚が撮れました。

これはこれでいいのですが、やはり青空を背にした絵づらも欲しいな。

スマホ画像を眺めながら、梅への撮影意欲がふつふつと湧いてきます。

スマホ画像を眺めながら、梅への撮影意欲がふつふつと湧いてきます。

冬に歩きながら花を眺めようなんて了見は、あんまりなかった寒がりの私にも。

桜とはまた違う「上品さと、寒さに「負けない力強さ」を併せ持つ、梅の魅力。この歳になってようやく、わかりかけてきたようです。

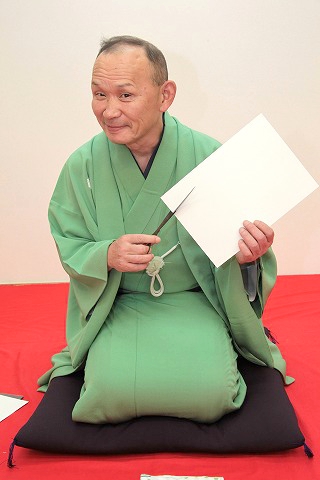

怪談噺の名作『牡丹燈籠』。

”からーん、ころーん”と、駒下駄の音を響かせながら。美しいお露の幽霊が、恋しい萩原新三郎のもとへ訪ねて来る。

”からーん、ころーん”と、駒下駄の音を響かせながら。美しいお露の幽霊が、恋しい萩原新三郎のもとへ訪ねて来る。

医者の山本志丈に誘われ、亀戸の臥龍梅を見に行った新三郎。帰りに立ち寄った旗本・飯島平左衛門の寮で、お露と運命の出会いをするのが物語の発端。

噺家だったら寒さでうちに縮こまってばかりいないで、表で名人圓朝の世界を味わってこよう!

そんな気持ちにも後押しされ、天気のいい日にもう一度梅の撮影に出かけることにした私。

梅見に興味なし

わが家の猫

わが家の猫

支度を始めると、布団の上に寝ていたこまちが起き上がって

「どこ行くの?」。

「どこ行くの?」。

※布団は万年床で敷きっぱなしにしてあるのではなく、たまたまその日はこまちが寝ていたので上げられなかったのです。

無精な奴だと思われるといけないので、念のため。

無精な奴だと思われるといけないので、念のため。

「こうこうこういう訳で、梅の撮影に行くんだよ」説明すると。

「ふ~ん、花か…。食べらんないよね」しばし思案。

「じゃあ、いいや!」とそっぽを向いて、

「おみやげ買ってこないと、どうなるかわかっとんやろな」と、怖い目でにらむこまち。

へいへいわかりましたとその場をとり繕って、さあ取材に出発!

気づけば街のあちこちに、

梅見スポットが

梅見スポットが

亀戸はちょっと遠いので、出かけるのは近間にしましょう。

たとえば杉並区堀之内の妙法寺さんなどがありますが、いやいやどうして。

たとえば杉並区堀之内の妙法寺さんなどがありますが、いやいやどうして。

その気になって歩き出すと、梅の木って街のあちらこちらで見ることができるんですね。

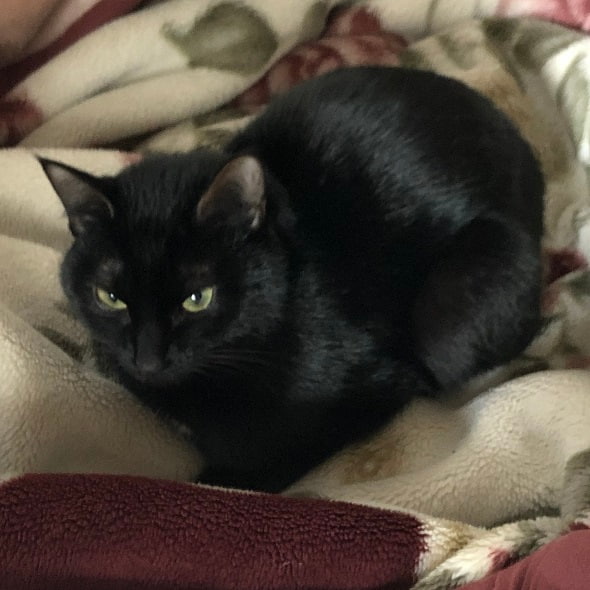

江戸時代から続くトレンド神、お稲荷様人気の秘密に迫る!の記事で訪れた、笹塚のお稲荷様。

小ぢんまりした境内で、咲き誇る梅たち。

遣い姫のお狐様たち、なんだか牢屋に入れられているようですが。 もちろん、いたずらされたりしないための用心でしょうね。

お社を背にすると、立ち並ぶ木々がなかなかゴージャス。

傍らを見ると、これから開くつぼみたちも。

毎日のように前を通っている、街なかの小さな庚申塚。

そこにも立派な白梅の木があること、初めて気づきました。

共同執筆猫も、

梅の記事に協力!

梅の記事に協力!

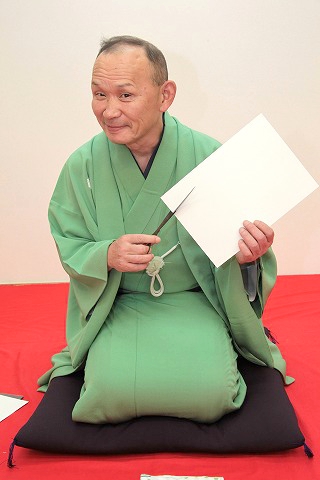

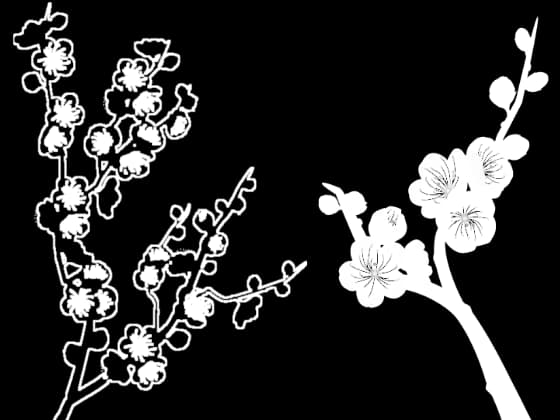

お稲荷様で撮ったこの1枚が、今回の取材行では私的にお気に入り。

ちょっと縦長でスマホだと見づらいかもしれませんが、謹んでご披露を。

ちょっと縦長でスマホだと見づらいかもしれませんが、謹んでご披露を。

写真を見返しながら、「やはり天気のいい日に撮影し直してよかった!」と思いました。

青い空にピンクが映えて、

花たちも嬉しそう。

花たちも嬉しそう。

そして、これだけ背景と梅の花木のコントラストがはっきりしているのだから。

「切り抜いて細工するのが、けっこう楽だな」

デジタルでの画像加工が大好きな私の、創作意欲に火がつきます。

デジタルでの画像加工が大好きな私の、創作意欲に火がつきます。

さっそく愛用の無料アプリたちの力を借りて、素材を作成。

そこへ、うちで留守番のこまちを参加させます。

そこへ、うちで留守番のこまちを参加させます。

彼女も立派な、ブログ共同執筆猫ですからね。

立ってる者は、

猫でも使え。

猫でも使え。

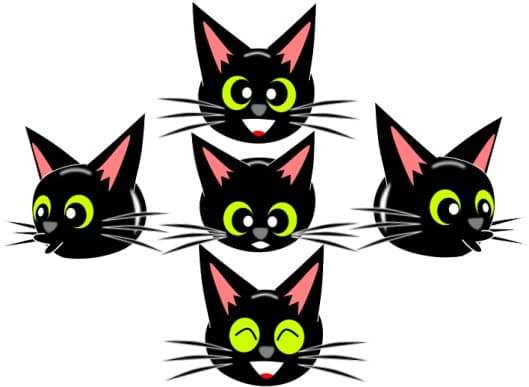

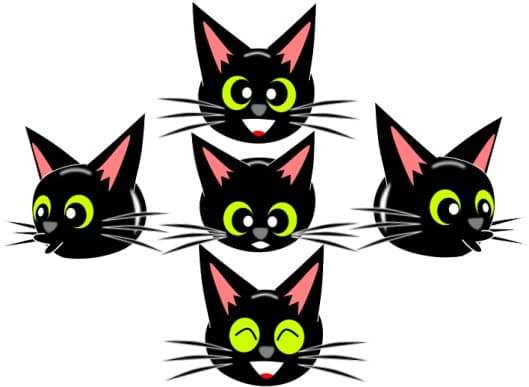

そして出来上がったのが、当ブログではしばらくぶりの「加工写真クイズ」。

あなたはどれくらいの時間で、すべてのこまちを見つけられるでしょうか?

景品はお出しできない企画で恐縮ですが、よろしければお座興で遊んでみてください。

☆ヒント:今回のこまちは、必ずしも「黒猫」とは限りません。

※私の4.7インチ画面スマホで表示状態は確認していますが、ご使用端末環境によって細部が見づらい時はご容赦ください。

それではひと時、画像の梅と親しんでいただいたあとは。

皆様方もお天気のいい日に、ぜひ梅見にお出かけになられてみては。

皆様方もお天気のいい日に、ぜひ梅見にお出かけになられてみては。

木の近くに寄って眺めたり、香りを楽しんだりしていると。

ひとりでに俳句の一つも、頭に浮かんできますよ。

ひとりでに俳句の一つも、頭に浮かんできますよ。

お開きまで

お付き合いいただきまして、

まことにありがとうございます。

ぜひまた、ご訪問くださいませ。

入船亭扇治拝

お付き合いいただきまして、

まことにありがとうございます。

ぜひまた、ご訪問くださいませ。

入船亭扇治拝

タグ:入船亭扇治 落語 猫

おいしくて、大きくて、人情に厚い!浅草の老舗そば店『尾張屋』さん、久々の訪問。 [日々雑感]

「こっちこっち!」

地下鉄の出口から、脱兎のごとく(猫ですが)地上へ駆けあがったこまち。

浅草雷門脇で創業160年・おそばの名店『尾張屋』さんの前に立って、さかんに手招き。

名物

「器からはみ出すえび天」

「器からはみ出すえび天」

尾張屋さんの売りと言えば、

中でもえび天の大きさには、こまちもびっくり・大喜び。

全身で上天ぷらそばを満喫しています。

全身で上天ぷらそばを満喫しています。

※元画像は、尾張屋さんの公式ホームページからお借りしました。ありがとうございます。

老舗の名店で

リアル『そば清』

リアル『そば清』

いつも清潔な店内、

浅草らしく気さくで

親身な接客。

浅草らしく気さくで

親身な接客。

寄席に出ている芸人たちは、10日間の興行のうち何度も足を運ぶのが常。私の師匠・入船亭扇橋も、尾張屋さんの大ファンでした。

その老舗のおそば屋さんの、二階小上がりで。2001年秋・私どもの真打披露の際、今でも忘れない打ち上げをやったことがあります。

10人の新真打が一日ずつ担当する披露興行、その日のトリは三遊亭白鳥師でした。

口上に並んでもらった落語協会幹部連、手伝いに来てくれた二ツ目。楽屋の前座・お囃子さんに、私たち身体が空いている新真打も参加。

総勢20名くらいで、尾張屋さんの二階を半分くらい埋めて。夕方からの大宴会が始まります。

入門16年目で、いよいよ迎える噺家として第二のスタートライン。一生に一回晴れの日ですから、白鳥師も大盤振る舞い。

ビールや日本酒がどんどん出て、皆いい心持ちになった頃。 締めにおそばを頼む段になって、話の流れで「大のせ」の話題になりました。

白鳥師の弟弟子と、柳家一門のそれぞれ大のせ自慢の二ツ目どうしが。

「私、もりそば2枚と天丼いただきます」

「じゃあこっちはもり5枚、いいですか!」

なんて注文しているのを聞いて、洒落っ気のある誰かが。

「私、もりそば2枚と天丼いただきます」

「じゃあこっちはもり5枚、いいですか!」

なんて注文しているのを聞いて、洒落っ気のある誰かが。

「どっちがホントの大のせか、

『そば清』みたいに

賭けしてみない?」

『そば清』みたいに

賭けしてみない?」

言い出しました。

その噺を地でいく、三遊亭と柳家の「大のせ一門対決」をやろうという趣向。

披露目のお酒で気が大きくなっている私たちは、「面白れぇじゃん、ぜひやろう!」とすぐ意見がまとまります。

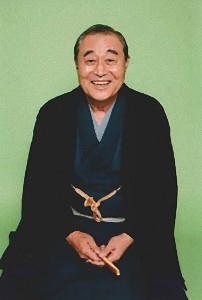

同席の桂文楽師匠がまた、

そういう遊びが大好き。

そういう遊びが大好き。

※撮影:横井洋司氏

落語協会ホームページより転載。

落語協会ホームページより転載。

幹部のお墨付きが出て、大食い二ツ目ふたりの対決スタート。

いやあ、その食べることのせること!

次々と運ばれてくるもりそばのせいろが、小気味よく空になっていきます。

「お代は、けっこうです」

老舗店の人情に、感激!

老舗店の人情に、感激!

さすがに、腹も身の内。身体に障らない範囲内でお開きにしましたが、それでも二人でもり30枚近くやっつけたのでは。

大量のそばで膨れた腹をさする二ツ目たちに、ご祝儀を渡す文楽師匠。

財布を出したついでに、賭けで出たそば代の分だけの払いは済ませておいてやろうと。

師匠がトントーンと下へ降りて、レジで「いくら?」聞こうとしたら出ていらしたのが、尾張屋の女将さん。

文楽師匠が、あの”まろやか”な四角い顏(※懐かしの『ペヤングソース焼きそば』CMより)で。

「いやこちらが食べたものだから」といくら言っても、お店の方は頑として受け取ろうとなさらない。

文楽師匠から話を聞き、急いで下へ降りた私たち。

平身低頭する新真打一同に向かって、女将さん。

ニコニコ笑ってらした姿、記事を書きながらまぶたの奥に蘇ってきました。

今も健在、

老舗の細やかな接客

老舗の細やかな接客

今回尾張屋さんのことを取り上げたきっかけは、ご縁ある方から頼まれたネット配信用動画のナレーション。

コロナ禍で、お花見もなかなかままならないご時世。

屋形船に乗って隅田川を下る映像で、浅草界隈の春風景を楽しんでいただこうという企画。

屋形船に乗って隅田川を下る映像で、浅草界隈の春風景を楽しんでいただこうという企画。

長命寺の桜餅・合羽橋の箸問屋さんなどを巡る道中、老舗のおそば屋さんにも立ち寄るという台本になっています。

取材先のお店はまだ決まっていなかったので、「ちょうど浅草の寄席に出てますから、尾張屋さんに聞いてみましょうか?」

私からの提案に、企画者の方からは「ぜひお願いします」とのお返事。

私からの提案に、企画者の方からは「ぜひお願いします」とのお返事。

わかりましたとさっそく、開店前のお店に電話でアポをとってから伺うことになったのですが…。

内心、ちょっと不安でもありました。

私はこの数年、尾張屋さんで食事をしていません。

それがいきなり、「こうこうだから取材させてください」「ハイどうぞ」といくかどうか…。

私はこの数年、尾張屋さんで食事をしていません。

それがいきなり、「こうこうだから取材させてください」「ハイどうぞ」といくかどうか…。

「ここんとこ、うちでもりの1枚も食べてない身で。よくそんな図々しいこと頼みに来られたもんだ。

取材なんて駄目だダメだ、さっさと帰んな!」

取材なんて駄目だダメだ、さっさと帰んな!」

塩まかれて門前払い…なんてことに、ならないとは限らない。

気の小さい私は、ドキドキしながら尾張屋さんの糊のきいたのれんをくぐります…。

結果は、

こちらのとり越し苦労。

こちらのとり越し苦労。

応対してくださった六代目若旦那・田中秀典氏(若くてイケメン)は、快く取材OKのお返事をくださいました!

それも、こちらの予想を上回る好条件で。

それも、こちらの予想を上回る好条件で。

「店の宣伝になることですから」若旦那はおっしゃってましたが、取材自体拒否という飲食店さんも少なくない中。

足が遠のいていた弱小噺家でも、ちゃんとお客として接してくださる。

浅草で長くご商売を続ける老舗の、あたたかく細やかな接客。

それは昔と、まるで変わっていませんでした。

浅草で長くご商売を続ける老舗の、あたたかく細やかな接客。

それは昔と、まるで変わっていませんでした。

あのそば賭け騒動、

お店の方の記憶にも

お店の方の記憶にも

取材希望先からの色よい返事に、ほっとひと安心したところで。

「2001年、私たちの真打披露でこんなことが…」 そば大のせ対決の一件のことを、私が持ち出すと。

若旦那は

そして同席の高田店長さん、

細かいとこまで、覚えていてくれました!

三密ご法度の今では、

考えられない飲食風景。

考えられない飲食風景。

それをお店の方も「迷惑」ではなく、「いい想い出」として忘れないでいてくださる。

女将さんの人情に触れ、お店の方の記憶にも留めていただいた。

そう考えるとあのバカ騒ぎも、今よりはのんびりしていた時代の1エピソードとして。

悪いものではなかったのかなと、あらためて思い返し記事にした次第です。

悪いものではなかったのかなと、あらためて思い返し記事にした次第です。

今度天気のいい日に、尾張屋さんに行ってお昼食べて。浅草界隈ぶらぶらしてみよう。

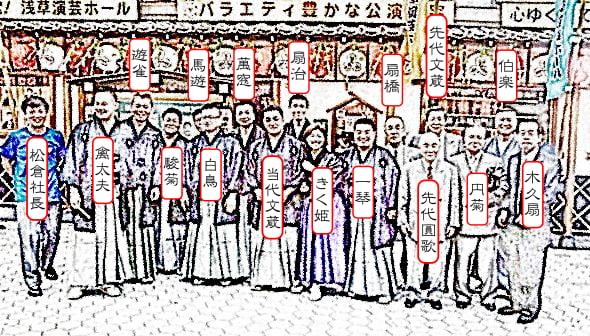

新真打と協会幹部の

懐かしい記念撮影

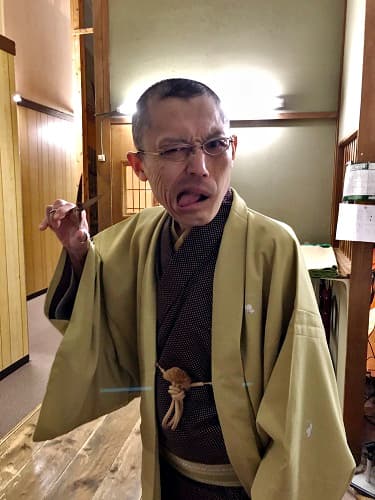

おしまいに、浅草つながりの懐かしい画像を1枚。

演芸ホールさんに、2001年新真打一同で挨拶で伺った時の写真です。

みんな若くて、

痩せてて、

髪の毛が豊富!

私自身にとっても、お金はなくとも希望にあふれていた良き時代。

あの頃の気持ちを思い出して、

また芸に精進しようと。

また芸に精進しようと。

初心に立ち返らせてくれた、

尾張屋さん再訪でした。

尾張屋さん再訪でした。

ご精読、

まことに ありがとうございます。

ぜひまた、ご訪問くださいませ。

入船亭扇治

まことに ありがとうございます。

ぜひまた、ご訪問くださいませ。

入船亭扇治

タグ:猫 イラスト 落語

言葉は生き物、だからこそ気をつけたい「普段使いの日本語」 [日々雑感]

「ありがとうございます」と

「ありがとうございました」。

「ありがとうございました」。

同じようでいて、噺家視点で見ると実は大きな違いがあったり。

日本語ってその気になって考え出すと、けっこう深くて微妙。

さてこちらは、東武東上線成増駅で、表示板を眺めながら考え込む黒猫こまち。

早く乗らないと、

電車の扉閉まっちゃうよ。

電車の扉閉まっちゃうよ。

”日本語の乱れ”の

代表格の一つ”「なります」

こまちの頭を悩ませていた、ひらがな表記の「なります」。

駅名ではなく、「~になります」という文脈で使われる方の言葉。 一時は”日本語の乱れ”の一つとして、盛んに取り上げられたものです。

お客さんにこう言うのが、マニュアル化されていた時期。ありましたよね。

これに識者文化人、言葉づかいに敏感な年配の方などが大苦言を。

なんだ、「なりました」ってのは。その料理はここへ運んでくる前、厨房の中じゃ違うものだったのか!

社会現象になるくらい、方々で議論された末。”どう考えても文法的に正しくない”という結論に達し、今ではあまり耳にすることはなくなりました。

変わっていく言葉、

噺家としての付き合い方

噺家としての付き合い方

本来、”危ない”という意味しかなかった「ヤバい」。

若い世代の間で、”カッコいい・イカしてる”の意で使われるようになり。

今では『広辞苑』などにもその用例が記載され、一般に認められた使い方になっています。

ほかにもカタカナ言葉の多様など、昔に比べ大きく変わった私たちの使う言葉。

それを一概にすべて「日本語の乱れ」として、ひと括りに否定するつもりはもちろんありません。

ただ”言葉を商って稼がせていただいている噺家”としては、そんな変わりゆく言葉たちとの付き合い方。それなりに、気をつかっているつもり。

響きの美しい言葉や、微妙な言い回し。そういったものは、できるだけ大事に残していく・注意して使っていくように心がけたいと思っています。

上方よりも、「掛け売り」=現代のクレジット決済が盛んだった江戸の街。

呉服屋さんとか酒屋さんなどへの、買った品物の代金支払い。全額いっぺんに納めず、何か月かに分けて支払うのが当たり前でした。

両者WinWinで成り立っていた、江戸の経済。

その月の勘定をもらった商人は相手に、「どうも、ありがとうございます」=「来月以降も、よろしくご贔屓に」と頭を下げる。

「ございました」と言い切ると、縁が先に続かない。だからこれからもお世話になる相手には、「ございます」と言った方がいいんだよという大先輩からの教え。

私にとってはとても腑に落ちることだったので、今でも「ありがとうございます」と言うことが多いですね。

何気ない言葉づかい、

実は失礼にあたることも

実は失礼にあたることも

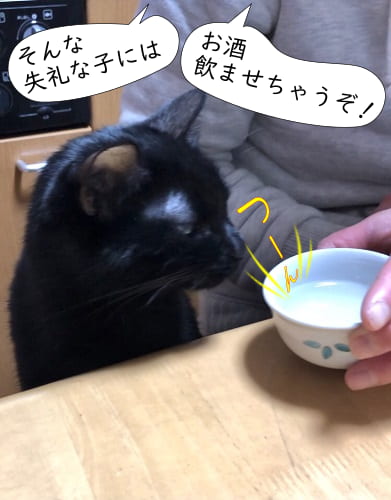

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、増えた在宅時間。わが家でも、夕食は家族揃ってということが多いです。

女房や子どもたちと和やかに会話しながらの夕餉、楽しくてけっこうなものですが。

ついつい身内だけの気安さから、それと知らず「親しき中にも礼儀あり」に反する言葉を発してしまうことも。

その一つが、

「○○でいいや」。

「○○でいいや」。

本来この言い回しは、 「自分の第一希望がかなわない状況下、不本意ながら次善の選択をする」 際に使うもの。

なんてやり取りなら、納得できます。

食事の場合でも、

という方が、

海外で目玉焼き食べる時に。

海外で目玉焼き食べる時に。

その場に醤油がないので、

「じゃあ、ソースでいいや」

と妥協するのも、問題なし。

「じゃあ、ソースでいいや」

と妥協するのも、問題なし。

しかしわが家で先日、

女房から聞かれた倅が

と答えるのを聞いて。 噺家の父としては、「細かいようだけど、それは違うだろ」と思いました。

与えられた選択肢から、 自分で決めたのだったら。

という返事をすべきでしょう。

このケースでの「で、いい」は、飲食を提供してくれる人への礼を失している。

家族だからとあえて小言めいたこと言わしてもらったのですが、倅も素直に聞いてくれてよかったです。

「○○で」が

有効なシチュエーションも

有効なシチュエーションも

ところが場面によっては、「で」という助詞がとても有効な時が。

その筆頭が、

立ち食いそばでの注文。

立ち食いそばでの注文。

お召し上がりになったことがない方のために解説すると、たいていの立ち食いそば屋さんは食券式。

入口にある券売機で事前に購入するのですが、経費削減のため「そば・うどん」共通のことが多い。

この券をカウンターに黙って置くと、奥の厨房から「そば・うどん、どっち?」と聞かれますので。

お客さんは「そばを」「うどんお願い」と、好きな方を申告する方式。

お客さんは「そばを」「うどんお願い」と、好きな方を申告する方式。

しかし私ども立ち食い慣れした庶民は、店の方にいちいち「そば・うどん」と尋ねる手間をかけさせません。

ここは「を」「が」では、ちょっと弱い。

「で」だからこそ、厨房の職人さんが「ヘイそばでね、了解!」とすぐ仕事にとりかかれる。

そこに産まれるお客さんと立ち食いそば屋さんとの、阿吽の呼吸。

今まで向こうから、「そば?うどん?」聞かれるまで待っていた方。ぜひこれからは「○○で!」と自己申告して、快適な立ち食いライフを経験なさってみてはいかがでしょう。

「相手の手間を省く」

ファストフードの達人

ファストフードの達人

立ち食いそばだけではありません。牛丼やハンバーガーなどのファストフードを扱うお店は、極限まで人件費を削減して効率化を図っています。

そういうところを利用するのは、基本的に時間とお金を節約したい人たち。

お互いに余計な手間を省くのが、 この食事形式のお作法。

以前、マクドナルドでバイトしている人から聞いた話。

なるほど、「トントーンと注文事項を自己申告する」こと。

必須ではないけれど店の業務効率化につながり、頼む方も

「あの人、この店の通よ」

と周りから尊敬される(ような気がする)。

「あの人、この店の通よ」

と周りから尊敬される(ような気がする)。

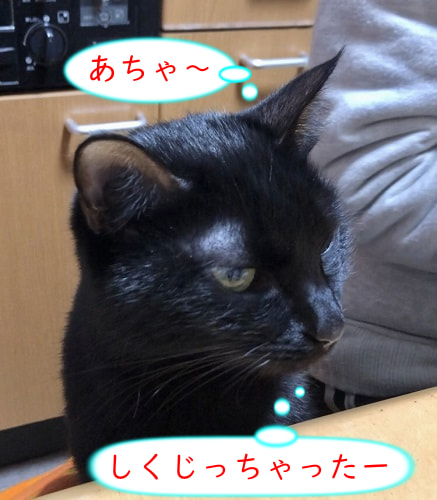

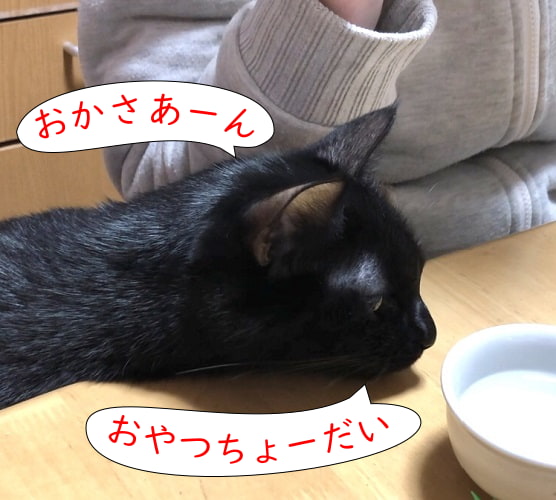

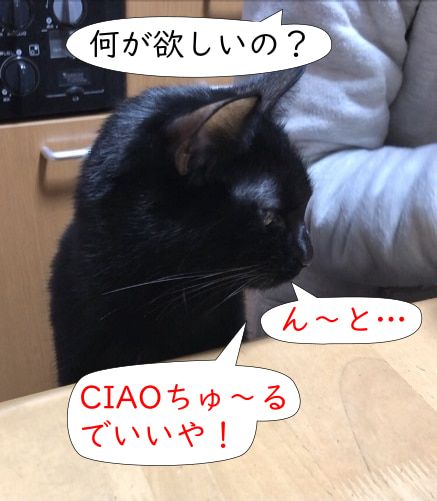

先ほどおやつをねだるのでしくじったこまち、名誉挽回で意気揚々と行きつけのファストフードショップへ向かいましたが。

果たして、トントーンとうまく行くのでしょうか?

お開きまで

お付き合いいただきまして、

まことにありがとうございます。

ぜひまた、ご訪問くださいませ。

入船亭扇治拝

お付き合いいただきまして、

まことにありがとうございます。

ぜひまた、ご訪問くださいませ。

入船亭扇治拝

タグ:猫 イラスト

「うまい下手」は置いといて!無料アプリでひと手間かけるだけ、楽しい加工画像作り。 [日々雑感]

世田谷区千歳烏山のお寺、高源院の池の中に建立された『浮御堂』。

近江八景の一つ・滋賀県大津市満月寺のそれを、関東に再現した烏山名所。

地元の地域キャラクター『からぴょん』と、愛用の一眼レフカメラ携え訪れたこまち。

でもこの画像、どこか物足りなくありませんか?

ちょっと寂しい、

イラストをはめた背景

イラストをはめた背景

そのご縁があって、世田谷区千歳烏山総合支所地域振興課様からお声がかかり。地元の方向けの連続文化講座のうち、一回分を受け持たせていただくことになりました。

ついては当日受講者皆様にお配りする小冊子の表紙に、黒猫こまちのイラストを入れたいとの依頼が。

呑気ブログをご覧になった担当者の方が、わが共同執筆猫を使ってくださる!

私にとっては、身に余る光栄。

私にとっては、身に余る光栄。

喜んでお引き受けし、素材としてご提供いただいた中から浮御堂の写真をセレクト。

事前に頂戴していた『からぴょん』のステッカーから、こちらを振り返っている姿を切り抜いて準備完了。

カメラ構えた法被姿のこまちとからぴょんを、背景画像にはめ込んで出来上がったのが冒頭イラスト。

いい素材があったおかげで、製作時間1時間足らずでサクサク作業は終了しました。

さっそく、地域振興課の方にメール添付で送ろうとしたのですが…。

送信前にもう一度完成画像をチェックしていて、「なーんか、寂しいなぁ」という気がして仕方がありません。

どこか物足りない…。いったい何が原因だろうと考えて思い至ったのが、「空の色」。

自由な絵の中では、

明るく楽しい風景を

明るく楽しい風景を

わが家のこまちは、

完全室内生活猫。

完全室内生活猫。

でもこうしてイラストの世界では、自由自在にいろんな所へ行くことができます。

そのせっかくのお出かけが、

あいにくの曇天では。

こまちもからぴょんも、

ちょっとかわいそう。

あいにくの曇天では。

こまちもからぴょんも、

ちょっとかわいそう。

こまち愛用の高性能カメラも、この空のもとでは宝の持ちぐされ。

よーし、

ここはひと手間かけて。

空を明るく、

楽しい絵柄にしてみよう。

ここはひと手間かけて。

空を明るく、

楽しい絵柄にしてみよう。

完成画像から、

いったん背景写真を削除。

元画像を加工して、

「バーチャル青空」に。

いったん背景写真を削除。

元画像を加工して、

「バーチャル青空」に。

背景全体の明るさとコントラストを強くして、陽がさんさんと射すようになった浮御堂前に。

あらためて、

こまちとからぴょんを配置。

こまちとからぴょんを配置。

お天気がいい日ですから、

それぞれの足元に。

それぞれの足元に。

影をつけた芸の細かいところ、製作者としてはぜひ見ていただきたいこだわり。

動きの完成度と、

時間・手間の妥協点

時間・手間の妥協点

毎度まとまらぬ駄文の、

当ブログ。

当ブログ。

せめてもの彩りにと、画像・動画に関しては、あの手この手と工夫をしているつもり。※完成度や、皆様に喜んでいただけるかはさておき…。

その趣向の一つとして、動く画像=簡単なアニメーションをいろいろ作ってきました。

※2020年5月以降の過去記事には、たいてい1点くらいは入っています。未見の方は、お時間ございます時に覗いていただけましたら。

無料アプリにパーツを放り込んでやると、プログラムが動きを計算してアニメ化。大変にありがたいのですが、すべてパソコンがやってくれるわけではありません。

動きの始点と終点の指定など、こちらでやる細かい作業もけっこう多い。

私はブログ書き専業というわけではなし、あまりとことんまで時間と手間をかけてばかりもいられません。

アニメ作りに関してはいいところで妥協して、作業量を減らして効率化を図っています。

たとえば、師匠・扇橋の想い出と猫で祝う、特別な記念日 の記事に掲載した「バースデイケーキ消すこまち」。

上下左右の顔の動きは、それぞれのアングルの絵を切り替えることで表現。

パラパラ漫画の要領、人間の目の錯覚を利用して。なんとかそれらしく動いているようには、ごまかしていますが。

やはり作りながら、内心忸怩たるものは感じているのです。

「もっと細かくパーツ分けすれば、動きがスムーズになるのにな…」。

これまで省いてきた、

「ひと手間」かけてみた!

「ひと手間」かけてみた!

ブログ用の「アニメもどき」作りながら、毎回感じる喉の奥に刺さった魚の小骨のような気持ち。

”いつか、もっとちゃんと動かしてみよう”。思いながら、今年ももう6分の1が過ぎようとしています。

このままだと怠け者の私は、いつまでたってもカタカタ・ギクシャク動くアニメしか作れないでしょう。

それでは記事作りに協力してくれるこまちたちに、ブログ主としてあまりに不誠実ではないか?

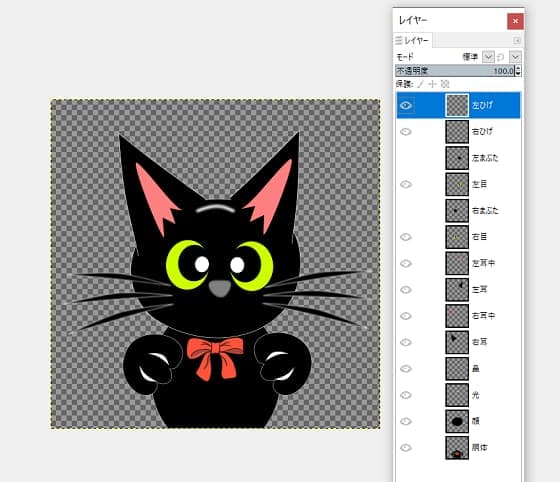

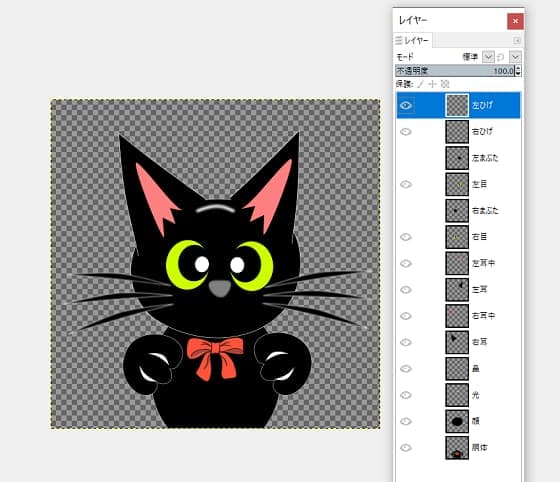

自問自答・思案投げ首の末、「結果はどうあれ、とにかく一度今までより細かいパーツ構成でこまちに動いてもらおう!」と決意。

重い腰を上げて、

作業にかかりましたが…。

作業にかかりましたが…。

「やっぱり、

よしときゃよかった」。

よしときゃよかった」。

こまちに「顔を左右上下に振って、瞬きをさせひと声鳴く」動きを付けるためだけに。

必要なパーツ、14点。

この一つひとつを、「個々に・他のパーツと連携させながら」制御していくのです!

そういう誘惑に襲われましたが…。

パソコン画面の中から、疑うことを知らず見つめているこまちの眼差しに。

「逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだダメだダメだダメ…」

『新世紀エヴァンゲリオン』碇シンジ君みたいに、うわ言のようにつぶやきながら。 気を取り直してキーボードに向かい、マウスを操ります。

鼻やまぶたや、耳の中…。こちらがちょっと油断すると、すぐパーツどうしからみ合いたがるのを。 なんとかなだめつつ、失敗したら元へ戻って…。

半歩進んで10歩下がる試行錯誤の末、なんとか形にした『顔を振るこまち』。

まだまだ粗さばかりが目につきますが、今日のところはこれが精いっぱい。

ノートパソコンの電気代だけで、

いろいろ遊べちゃうんです!

いろいろ遊べちゃうんです!

おいおい動かし方のコツをつかんだり、いずれは3DCG用アプリにも手を伸ばしたり。

少しでも目先の変わった趣向で、これからもご機嫌を伺っていこうと思っております。

ひとつなが~い目で見ていただき、呑気ブログへの変わらぬごひいき。よろしく、お願い申し上げます。

ご精読、

まことにありがとうございます。

ぜひまた、ご訪問くださいませ。

入船亭扇治拝

まことにありがとうございます。

ぜひまた、ご訪問くださいませ。

入船亭扇治拝

タグ:猫 イラスト

日本が誇る寄席芸「紙切り」名人の神エピソード2題 [落語情報]

寄席には欠かせない彩りであり、日本が世界に誇れる至芸「紙切り」。

お客席からの注文に応じ、紙と鋏を操って即座に形を切り出していきます。

誰だ、どさくさに紛れて失礼なことお願いしてるのは。

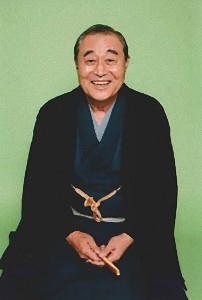

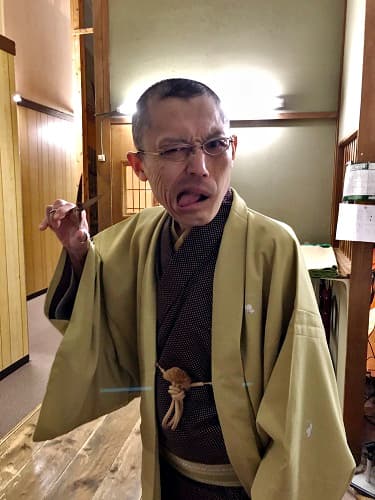

今回は、現在紙切り芸の第一人者・当代林家正楽師匠に関する素敵なエピソードを。

※撮影:横井洋司氏

落語協会公式ホームページより転載。

落語協会公式ホームページより転載。

世界に類を見ない

「寄席の紙切り」

「寄席の紙切り」

中国の「穿紙」をはじめ、紙を切って形を作り上げる工芸は世界中に存在します。

日本でも似顔絵やかわいい動物・キャラクターなどを、注文に応じて拵えてくれる「切り絵師」。観光地で、見かけたりしませんか?

とても素晴らしい技術だと思いますし、もちろん人にもよるのでしょうが。

そういった切り絵師の方は「切っている間無言だったり」「時間がかかったり」「決まったものしか切らなかったり」することが多いようです。

それに対し「寄席の紙切り」の師匠方、街の切り絵師さんたちと明確な一線を画している特徴がいくつかあります。

早い、うまい、

そして面白い!

そして面白い!

寄席紙切りを独自の芸たらしめている特徴、まず②と③。

寄席での持ち時間は平均15分、他の会(自分が主ではない)でも長くて20~25分。

その限られた時間内に、できるだけ多くのお客様のご注文に応えられるよう。スピーディに、紙切りの師匠方は仕事を完成させていきます。

またお囃子に合わせて切っている間も、演者それぞれのクスグリを入れたトークで盛り上げる。

当代正楽師匠だと、

というのが有名。

お客様の注文に、

豊富な知識と

とっさの機転で対応

豊富な知識と

とっさの機転で対応

そして寄席芸として一番すごいのが、①。

毎日色んなお客様から出る注文を、基本的に断るということをしない。

そのために紙切りの方々は、普段から沢山の新聞・雑誌・ネットやTVの情報にアンテナを張っています。

さらに「紙切り楽しい!」と私が思うのは、お題の扱い方。

そのまま切るだけでも見事なのに、そこに頓智頓才で絶妙の味付けを。

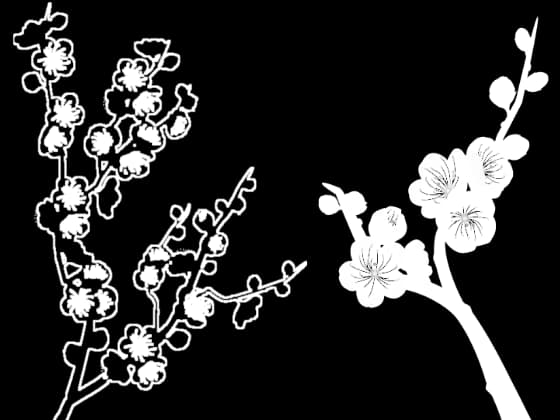

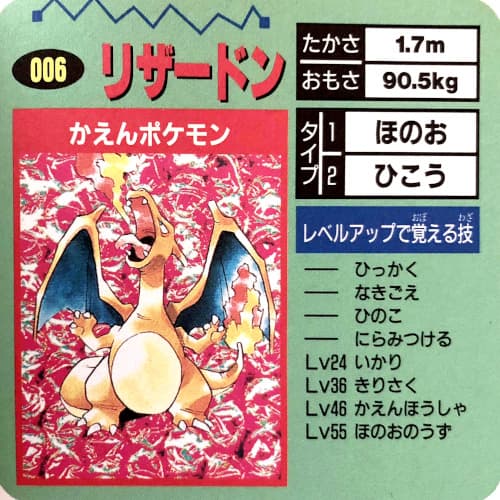

誰にもある「なんでもないのに、苦手なこと」の記事でも取り上げた、先代正楽師匠。ある時寄席で「紅梅白梅」という題が出た。

普通に考えれば2本の梅の木を、「輪郭だけ切ったもの=白梅」「形ごと切り抜いたもの=紅梅」とすればいいのかと思います。

たとえば、こんな感じ。

でも輪郭を切り抜くのは、いかにも手間がかかりそう。また苦労して拵えた割には、見た目もいま一つパっとしない気が。

元々は噺家志望で頭の回転が速い先代、瞬時にこんな絵柄を脳裏に描きます。

オートバイに乗った警察官が、 坂道を上っているところ。

「勾配」と

「白(はく)バイ」。

「白(はく)バイ」。

これを白と黒で表現する紙切りとして完成させてみせると、お客席は大喝采。注文した方、「こう来たか!」大喜び。

『闇夜のカラス』という皮肉な注文に、「カァー」という鳴き声を文字で切り抜いてみせた。初代正楽の機転にも劣らぬ、紙切り史上の名作だと思います。

名人が、

子どもに頭を下げて…

子どもに頭を下げて…

そんな師匠に負けぬ技術と知識で、私の素人時代から今日まで。毎日大勢のお客様を喜ばせている、当代正楽師匠。

その紙切りの名人が、私がそばにいる時たった一度だけ…。出た注文に「それ、知りません」頭を下げたことがあります。

私が二ツ目になったばかり、鳴り物の手伝いで入った上野鈴本演芸場でのこと。

当日は夏休み、

超満員のお客席。

超満員のお客席。

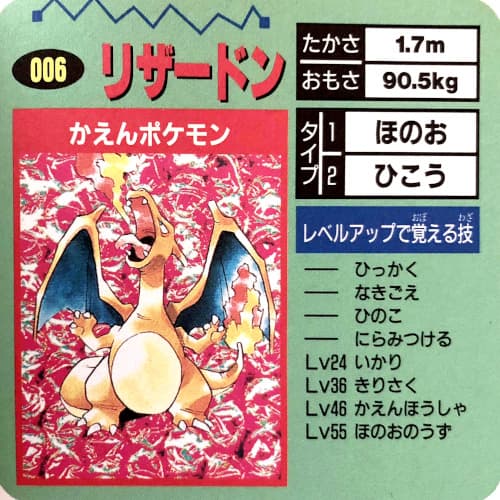

鋏試しに続いて1枚切り抜いた正楽師匠の「おあとご注文は?」に、最前列に座っている男の子が「はい、ポケモン!」と元気に手を上げました。

最初のポケモン映画『ミュウツーの逆襲』が公開され、ポケットモンスターがゲームからアニメ展開して子どもたちに大人気。社会現象とまで言われ出していた時期。

タカラトミーから出ていたこの『てのひらポケモン』シリーズ、当時大人気で売り切れ店続出だったほど。

久しぶりに押し入れから出してきたので、こまちにも見せてやろうとしたら…。目を合わそうとしません。

常に最新の情報に敏感な正楽師匠、ポケモンのことも知っています。

「はい、わかりました。それでは…」切り始めようとした時。

「はい、わかりました。それでは…」切り始めようとした時。

「あっ僕、リザードンお願いします!」

小学3年くらいの注文主から、

追加オーダー。

小学3年くらいの注文主から、

追加オーダー。

それを聞いた正楽師匠が「…?」高座で一瞬固まったのが、袖の太鼓部屋から見ている私にははっきりわかりました。

おそらく正楽師匠はその時、男の子の「ポケモン!」の注文に。一番有名で人気のある、「ピカチュウ」を切ろうとしていたのではないでしょうか。

そこへ、思わぬ別のポケモンの名前。「ヒトカゲ」までは切れても、「リザードン」まではまだ手の内に入っていなかったのだろうと思います。

ほんの一瞬の沈黙のあと、正楽師匠は男の子の顔を真正面から見て…。深々と、頭を下げてこう言いました。

正楽師匠の腕なら、うろ覚えでも「リザードンらしきもの」は切れたはず。

でもいい加減に切ってお茶を濁し、子どもをがっかりさせるより。

名人は紙切り芸人だったら絶対避けたい、「注文のお題を知りません」と謝ることを選びました。

これだけでも、「うわっ、師匠潔くて優しくて、カッコいいー」と思ったのですが…。

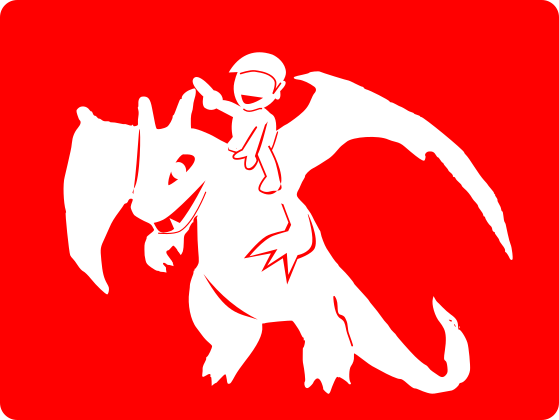

言われた男の子が、膝の上の鞄から取り出したのは。

『ポケモン図鑑』。

リザードンの載っているページを開いて高座に向け、

「このポケモンだよ!」。

「このポケモンだよ!」。

それを聞いてにっこり笑った正楽師匠、

「ありがとう、じゃちょっとだけそうやって本見せててください。それでは、リザードンが出来上がっていきまーす!」。

「ありがとう、じゃちょっとだけそうやって本見せててください。それでは、リザードンが出来上がっていきまーす!」。

お囃子に乗って、いきいきと身体動かしながら。3分ほどかけて丁寧に切り上げた作品を、OHPで高座の板戸に映し出すと…。

一拍おいて、

超満員の客席が

超満員の客席が

「うおおおーっ」

どよめきました。

どよめきました。

そこには、ポケモン図鑑から飛び出してきた見事なリザードンが。

注文した男の子を乗せて、

力強く羽ばたいていたのです!

力強く羽ばたいていたのです!

※画像はイメージです。

「紙切りの人って、すげーなー」。あらためて、実感した高座でした。

おそらくあの子にとっても、夏休みの素晴らしい想い出になったことでしょう。

「もう紙がない…」

名人の神対応

名人の神対応

当代正楽師匠の、

「神エピソード」

もう一つ。

「神エピソード」

もう一つ。

若き日の師匠が、曲芸の方たちとアフリカ諸国を回った時のこと。

最終日、あまり豊かではない農村部の小学校を訪れた一行。

全校生徒が入れる講堂などないので、校庭に仮の高座を組んで。

南国の太陽照りつける中で、次から次へと形を切り抜く紙切り名人。

アフリカの子たちには、本物の魔法使いのように見えたのでは。

皆先を争って、「象!」「ゴリラ!」「ダースベイダー!」注文してきます。

炎天下注文をサクサクこなし最後の一枚を完成させて「はい、紙がなくなったのでこれでおしまい」、高座を降りようとすると。

「えっ、もう終わりなの?! もっと、もっと!」全校生徒が、キラキラした目でこちらを見ています。

おそらくこの子たちにとって、紙切り芸を見る機会なんて生涯この一度きりかもしれません。

貧しいアフリカの農村の小学校、現地では厚みのある紙は大変な貴重品。とても、紙切りのためにすぐ調達するというわけにはいきません。

何か今この場で、

紙の代わりに

切れるものはないか…。

紙の代わりに

切れるものはないか…。

校庭を見回した正楽師匠の目に飛び込んできたのは、

バナナの葉。

厚みはじゅうぶん、鋏で形を切り抜く用途に耐えます。

先生の許可をもらって葉っぱを何枚か木からはずし、それでさらなる注文に応えた正楽師匠。

そんな繊細な道具で、バナナの葉なんて繊維の固いものを切ったら。たちまち、鋏の刃がなまってしまうでしょう。

しかしそれをまるで気にせず、貴重な商売道具を子どもたちのために惜しげもなく使う。

紙切り名人の、

気概を感じます。

気概を感じます。

明るい笑い声に包まれた、みかん色の愛媛旅日記の記事で書きました、久しぶりにご一緒した愛媛県への旅。

夜打ち上げでごちそうになった時、お酒が入った勢いで

「前うかがったアフリカの小学校のあれ、ホントいい話ですよね~」。

「前うかがったアフリカの小学校のあれ、ホントいい話ですよね~」。

何度も繰り返し私が言うので、東京っ子で照れ屋の師匠。少し、ダレてらっしゃいました。

ぜひ寄席で、

紙切りを楽しんで!

紙切りを楽しんで!

この記事を書く準備をしている時、寄席でお会いしたのが林家二楽師匠。

「こういうわけで先代や今の正楽師匠のこと取り上げるんで、二楽さんも一枚いいかな?」

頼んだら、快くポーズをつけて写真撮影OK。

頼んだら、快くポーズをつけて写真撮影OK。

当ブログ前記事にも目を通してくれ、

追加情報をもらえました。

この二楽師匠に、正楽師匠とその弟子・楽一さん。現在3人の紙切りの方々が、落語協会の寄席ではお客様のご機嫌を伺っております。

こればかりは配信などでは味わえない、客席と高座のやり取りの楽しさ。

ぜひ皆様実際に寄席へ足をお運びになって、紙切りのご注文なさってみてください。

きっとあの夏の男の子や、アフリカの小学生たちと同じ驚きと感動。あなたを、待っているはずですから。

お開きまで

お付き合いいただきまして、

まことにありがとうございます。

ぜひまた、ご訪問くださいませ。

入船亭扇治

お付き合いいただきまして、

まことにありがとうございます。

ぜひまた、ご訪問くださいませ。

入船亭扇治

タグ:落語 イラスト 写真