子どもの頃とは違った読後感、でも今だから読み直したい『最後の授業』 [日々雑感]

黒紋付きで臨んだ

"最後の授業"

"最後の授業"

の記事で綴りましたように、10余年に渡って立ち続けた文化講座『多摩カレッジ』の教室に2022年3月をもって別れを告げた私。

最終講座当日は今までお付き合いいただいた受講生・スタッフの皆様へ礼を尽くすため、黒門付きの上下で教壇に立ちました。

2時間の講座後教室の皆さんと手締めをしたのですが、その前に”黒の正装での最終回”から連想してアルフォンス・ドーデの短編『最後の授業』について言及。

『最後の授業』

あらすじ

あらすじ

19世紀後半、フランス領・アルザス地方の小さな村にて。

その朝学校に遅刻した勉強嫌いの少年フランツが、恐る恐る教室に入ってみるとどうも様子がいつもと違う。

教室後ろの空いた席には、元村長はじめ年配の村人たちが顔を真剣な顔をして座っている。

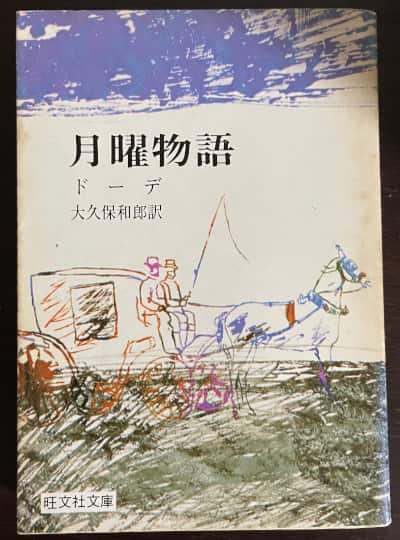

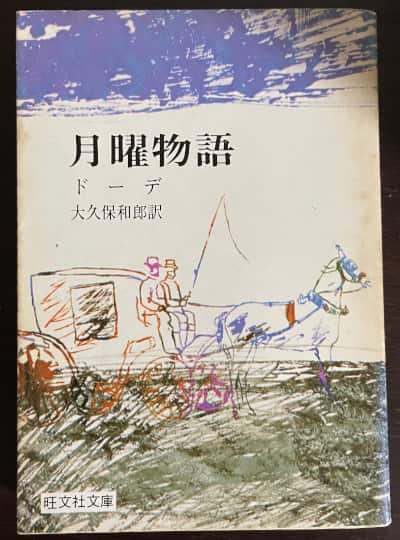

※旺文社文庫版『月曜物語』より

※旺文社文庫版『月曜物語』より

いつもは厳格な教師のアメル先生はフランツの遅刻を咎めることなく、優しく席につくよう促すのみ。

その先生の装いが「緑のフロックコートに上等の襞のついた胸飾りを付け、刺繍の入った黒い帽子」という、「賞状授与式でもないとしない」特別なもの。

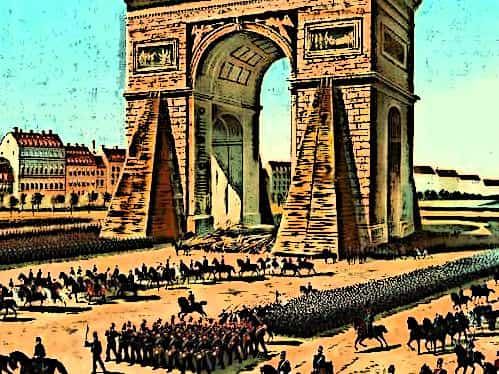

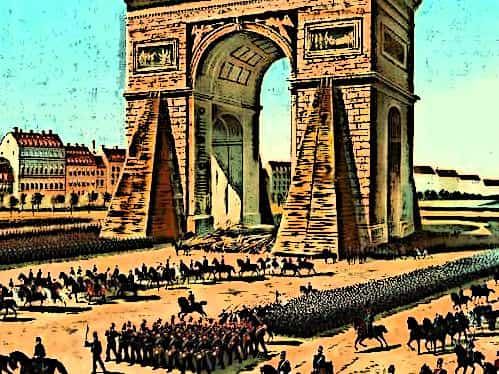

1871年・普仏戦争に敗北したフランスは、国境にあるアルザス・ロレーヌ地方をプロイセン王国に割譲することに。

この学校で明日から教える国語はドイツ語なり、フランス人であるアメル先生の今日は「最後の授業」だったのだ。

指名された暗唱がちゃんとできないフランツは、先生に諭され今日までの不勉強を心から悔いる。

そんな生徒たちにフランス語の美しさを説きながら、粛々と授業を進めるアメル先生。

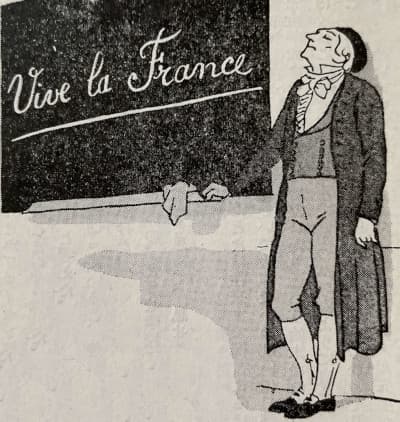

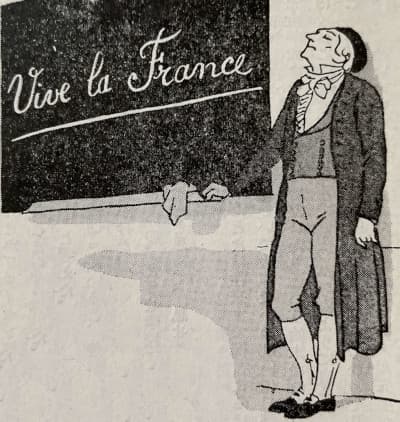

十二時を告げる鐘を聴いた先生は蒼白な顔で後ろを向き…。

黒板に大きな字で

フランス万歳!

と書いて。

フランス万歳!

と書いて。

無言のまま、生徒たちに「おしまいだよ…お帰り」と手を振った…。

歴史背景を知ると

反転する物語

反転する物語

ある年代以上の方は私と同じように、小学校6年生国語の教科書でこの作品に出会っているはず。

という話の流れで、ロシア軍の侵攻を受けている現在のウクライナ情勢とからめて作品の内容に触れたのですが…。

その際お恥ずかしいことに私は、受講生の方の前で見当違いの解釈をご披露してしまったのです。

と、私は小学生の時そのままの感想を述べました。

ところが歴史的に見ると、

これは違っているのです。

これは違っているのです。

この事実を私は、すっかり失念していました。

大学受験で世界史を選択し、そのあたりのことも一応理解していたはずなのですが…。

子どもの頃受けた感銘は、後に得た知識を凌駕するということなのでしょうか。

子どもの頃受けた感銘は、後に得た知識を凌駕するということなのでしょうか。

さてアルザス・ロレーヌを巡る当時の時代背景を踏まえて読み直してみると、『最後の授業』の内容は騙し絵「ルビンの壺」のように反転。

教壇でフランス語を称え教えるアメル先生こそが、実は自国の言葉を他民族に押し付ける同化政策の先兵!

普仏戦争でプロイセン側は、本来自分たちの領土だった土地をフランスから返してもらっただけ。

アルザス・ロレーヌの人々にとって普仏戦争でのプロイセン勝利は、「フランス統治時代の慣れぬ他国の言葉を強制される日々からの解放」。

『最後の授業』は1927年以来、わが国の小学校国語教材として長い間とり上げられてきました。

しかし上記の史実と異なる印象を読者に与える物語であることを、数人の識者が指摘。

1984年を最後に、この作品は教科書から姿を消します。

1984年を最後に、この作品は教科書から姿を消します。

”省略””誤導”はあるが

嘘は書いてない

嘘は書いてない

『最後の授業』がフランスの新聞紙上で発表されたのは、普仏戦争終結の年。

メキシコ出兵の破綻が引き起こした財政悪化、ナポレオン三世失脚による政治情勢の不安定化。さらに追い打ちをかけるような、対プロイセン戦での敗北。

当時のフランス国民は、かなりな閉塞感を抱いていたのでは。

当時のフランス国民は、かなりな閉塞感を抱いていたのでは。

後に『月曜物語』としてまとめられる、新聞の読み切り連載短編。その第一作目が『最後の授業』、後続の作品でもプロイセン王国は”野蛮で好戦的な悪役”として戯画化されています。

作者のドーデ自身も普仏戦争に従軍しており、祖国愛とともにプロイセンにはいろいろ思うところはあったのでしょうが…。

ただドーデは狂信的な国粋主義者というわけでもなかったようなので。

「フランス負けたけどほんとは凄い、プロイセンは間抜けな悪者」という図式で連作『月曜物語』を書いたのは、彼なりの読者サービスだったのではないかと、私は愚考します。

「フランス負けたけどほんとは凄い、プロイセンは間抜けな悪者」という図式で連作『月曜物語』を書いたのは、彼なりの読者サービスだったのではないかと、私は愚考します。

おそらく連載元の新聞編集部から、「うちの読者の喜ぶもの書いてよ」と注文もあったでしょうし。

そしてジャーナリスト志望だったドーデは、『最後の授業』で明らかに史実と異なる”嘘”を書いたわけではありません。

彼が作中で使った文章技法は

その方が、当時のフランス人読者には喜ばれたでしょうからね。

その方が、当時のフランス人読者には喜ばれたでしょうからね。

『最後の授業』は

叙述ミステリ?

叙述ミステリ?

正しい歴史認識に基づき、作中のこういった”伏線”に注意して読み解けば。

ドーデが確信犯的に隠したアルザス・ロレーヌ地方の真実は、ちゃんと見えてきます。

ドーデが確信犯的に隠したアルザス・ロレーヌ地方の真実は、ちゃんと見えてきます。

複雑に入り組んだヨーロッパの国境線、そこに生じる様々な政治的軋轢・外交問題。そういったものを想像しづらい島国・日本の読者の多くは私のように見事にドーデの術中にはまり、素直に『最後の授業』に感動してきたのでは。

最初に教科書にとり上げられてから、1世紀近く。

と言えるかもしれません。

かなり、

こじつけですけどね。

と言えるかもしれません。

かなり、

こじつけですけどね。

さてここまで妙な理屈をこねてきましたが、私はこの作品が ”偏見でねじ曲げられた、政治的プロパガンダ小説” だとは思いたくありません。

今回久しぶりに読み返してみても「自国の言葉が戦争に奪われる悲劇」というテーマ自体には、やはり初読の時と同じような感銘を受けましたから。

フランス領になる以前からアルザス・ロレーヌ地方の人々は、ドイツ系民族でありつつもフランスの文化にも大きく影響を受けてきたそうです。

そういった観点から読み直すと、アメル先生のこの教えがいっそう印象深く胸に迫ってきます。

お開きまでお付き合いいただきまして、まことにありがとうございます。ぜひまた、ご訪問くださいませ。

入船亭扇治拝

入船亭扇治拝

タグ:ブックレビュー 猫